2023-10-05から2023-10-10まで北海道の実家に帰省をしてきた。これはその際の旅日記である。

- 2023-10-05木:羽田→新千歳→東室蘭

- 2023-10-06金:東室蘭→豊浦→八雲 / 八雲→鹿部→函館 / 函館観光初日 / KKRはこだて

- 2023-10-07土:KKRはこだて→函館元町 / 旧函館区公会堂→五稜郭 / 北海道立函館美術館→長万部→室蘭

- 2023-10-08日:室蘭中島公園 / 崎守埠頭で海釣り / 虎杖浜温泉ホテル→幌別

- 2023-10-09月:祖父母宅探索 / 室蘭独り観光 / 東室蘭→新札幌

- 2023-10-10火 :(最終日)新札幌→新千歳→羽田

なお、昨年2022年10月に北海道に規制した際の旅日記はこちらから。→2022-10-20 北海道帰省

鹿部町

行きは高速を使わずに下道だけを通ったが、平日という事もあり特に道路の混雑は感じられなかった。父曰く、4時間もあれば下道を使っても函館に着くらしい。昔、東室蘭の中古車屋に「函館まで180km」の看板が出ていた記憶があるので、1時間辺り50kmずつ走れれば確かに4時間もあれば着いてしまうだろう。念のため補記しておくと、50km/1時間というのは信号が少ない北海道の田舎道では飛ばさなくても無理なく走れる現実的な距離である。然し今考えると、前述した「函館まで180km」の看板は何だったのだろう。何故中古車屋の敷地にあったのだろう?その店は既に潰れているので真実は謎だ。

ハーベスター八雲[公式]でゆっくり昼食を摂ったがまだ時間的に余裕があったため、少し寄り道をして鹿部町のしかべ間歇泉温泉[公式]に寄ってくれる事になった。前回の日記で書いた通り、おれは過去に八雲までしか来た事が無いのでここから先は完全に未知の領域である。お任せする事にした。父は動物的な方向感覚が優れておりカーナビはほぼ使わない。この辺りも一度来ただけで完全に道を覚えているようだ。おれは壊滅的に方向感覚が無いのでその能力は引き継がれなかったようだ。

→ハーベスター八雲からしかべ間歇泉公園へのルート[GoogleMap]

道の駅 しかべ間歇泉公園

しかべ間歇泉公園で間歇泉を見るためには入場料として300円を払う必要がある。雨は降り続いており間歇泉ゾーンには我々の他の客は見当たらなかった。300円で設備維持をやって行けるのか?と心配になるが、観光資源として恐らく自治体から何らかの補助が出ているのであろうと思う。

間歇泉

おれが屋内で呑気に写真を撮っていたら既に間歇泉が吹き出し始めており親に呼ばれたので見に行った。入口で入場料と引き換えに受け取ったパンフレットによると、約10分程度の間隔でこうしてお湯が出るようだ。上の動画の通り中々の勢いである。

最初に写真を撮った時には気付かなかったが、お湯が吹き出る部分に金属製の蓋のようなものが設置されており、お湯が飛散するのを防いでいるらしい。間歇泉も去勢される時代かと唖然としたが、この勢いで上空から熱湯が降り注いだらちょっと洒落にならん事態になり観光どころではないので正しい対応なのだろうと思う。

展望台

間歇泉公園には簡単な展望台のような設備も設けられていた。間歇泉を見てハイ凄いね終わり、というのも味気なかったので登ってみる事にした。鹿部町の位置[GoogleMap]から分かるように見えているのは噴火湾[Wikipedia]である。この辺りの主要な産業はやはり漁業になるのだろうか。自治体の公式サイト[公式]を見てみたら、町の木が室蘭市と同じくななかまどだったので親近感が持てた。こうして気になって自分で調べた情報は脳に焼き付いて一生残る。3枚目の写真にある謎の彫像について調べてみると、こちらは「北斗船」記念歌碑[Google]との事であった。

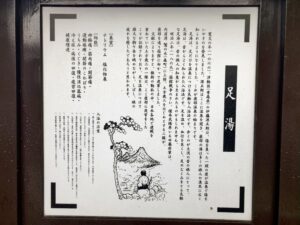

足湯

両親は既に間歇泉を見て満足したらしく売店の方に移動しようとしてたが、折角足湯があるのに浸からないというのも勿体無い。道民とは違っておれがこの地に訪れる事はこの先の人生で恐らくもう二度と無いのだ。母は「バスタオルが無いから」という洒落臭え事を言っていたがおれは気にしないで足湯に浸かる事にした。どうせすぐに乾くだろう。使い捨てのペーパータオルは置いてあったが、似非エコロジスト魂が発動し何となく勿体無く感じられたので使わなかった。

足湯からの間歇泉

足湯に浸かっていると再び勢い良く間歇泉が吹き出してきていた。なるほどこれは絶景である。足湯を楽しみながら300円でこの有様を見物できるのは安い。今はこうして観光名所になっているが、そんな定命の人間の営みとは無関係に、父と母が、そしておれが死んで誰からも忘れ去られてこの世から完全に消滅し、この鹿部町が人口減で廃墟となった遠い未来でも昼夜を問わずに間歇泉は吹き出し続けるのだろう。機械的な自然は恐ろしい。そんな事を思いながら足湯で足のむくみを解消した。少なくとも今の所はその恐ろしい自然ともこうして共存しおれは足湯に浸る事ができている。

売店

鹿部町は昆布が名産らしく昆布の出汁が売られていたので妻へのお土産に買いたくなったが、時間切れで買えなかった。そもそも土産に調味料を買うとなると、「留守番御苦労。これで何か旨い物を作れ」という誤ったメッセージに捉えられ事態は最悪武力行使へとエスカレーションしかねない。お土産は簡単に食べられる物にしよう。

温泉蒸し場

売店で買った卵などを温泉卵に加工できそうな温泉蒸し場があった。さらば鹿部町。

然し函館が近いとは言えここで観光資源として土方歳三を出すにはちょっと早くないか?

函館到着

大沼国定公園[公式]の横を通過して七飯町を抜けて、遂に函館に到着した。天気が良ければ大沼国定公園を少し観光したい所だったが、この時間になっても変わらず雨が降り続けていたので今回は諦める。時刻も既に16:00近くになっていた。

途中、蓴菜という看板を見て何だろうと思ったらじゅんさいであった。知らない事ばかりだ。昆布と言えば美食倶楽部の厨房で最高級の羅臼昆布にウニが食べた穴が空いていた話(美味しんぼ14巻[Amazon]に収録)を、じゅんさいと言えば金上[Google](美味しんぼ50巻[Amazon]に収録)を即座に連想してしまう。このように、おれの脳の食べ物の情報は美味しんぼ[Wikipedia]で深刻なまでに汚染されている。同じくらいの歳で漫画をよく読む人はこの傾向が強いのではないだろうか。美味しんぼネタはネットミームとしても既に強く定着している。雁屋哲と言えば野望の王国[Wikipedia]も面白いのでみんな読もう!

和雑貨いろは

函館に入り最初の目的地である和雑貨いろは[外部]に到着した。道中で「いろはに行こう」という会話があり、はて北海道にもいろは坂[Wikipedia]に類する場所があるのだろうかと思ったが、この店の事を指していたようだ。

聞く所によれば両親が函館に来る際にはいつもこの雑貨屋に寄るのが常であるという。確かに店内には中々興味深い品々が置かれていた。何か小洒落た食器でも妻へのお土産に買って帰るかと思ったが、既に我が家の食器棚は既に一杯だったので諦めた。

伝統的建造物

伝 統 的 建 造 物

この建造物は、伝統的建造物として保存する重要な建物であります。

函館市教育委員会

函館市では(恐らく観光資源の一つとして)伝統的建造物の保管が盛んであるようで、古い建物を使用した店が多いようだ。先程写真を載せた和雑貨いろはもそうだし、その隣にある美容院(上の写真)も煉瓦造りのものだった。管轄は教育委員会なんだな。伝統的建造物が教育委員会の管轄というのはやや違和感を覚えるが、一般的な行政の管掌としてはそういうものなのだろうか。

「外見はかつての姿を保ったまま内装は断熱するように改装しているのか?」と思ったが、母の話では特にそのような事実はなく冬は伝統を保ったままクソ寒いらしい。伝統的建造物とエコロジーは両立しない。

散策

両親が店を見ている間におれは少し外を歩く事にした。煙草も吸いたい頃合いだ。気が付くと雨はほぼ止んでいたので傘を持たずに写真を撮りながらブラブラと歩いた。既に空は暗くなり始めている。ビルの間から函館山が見えた。函館と言えば函館山から見える例の夜景だが、それにがっつくのは余りにもミーハーなので今回は特に見る予定は無い。

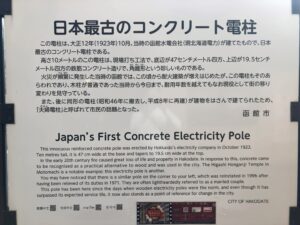

日本最古のコンクリート電柱

日本最古のコンクリート電柱

この電柱は、大正12年(1923年)10月、当時の函館水電会社(現北海道電力)が健てたもので、日本最古のコンクリート電柱である。

高さ10メートルのこの電柱は、現場打ち工法で、底辺が47センチメートル四方、上辺が19.5センチメートル四方の鉄筋コンクリート造りで、角錐形という珍しいものである。

火災が頻繁に発生した当時の函館では、この頃から耐火建築が増えはじめたが、この電柱もそのあらわれであり、木柱が普通であった当時から今日まで、耐用年数を超えてもなお現役として街の移り変わりを見守っている。

また、後に同形の電柱(昭和46年に撤去し、平成8年に再建)が建物をはさんで建てられたため、「夫婦電柱」と呼ばれて市民の話題となった。

函館市

店から直ぐ近くに日本最古のコンクリート電柱があった。内地よりも先に当時開拓が始まったここ北海道の函館市でコンクリートの電柱が建てられたという歴史的事実には中々興味深いものがある。こちらの方がより重要なのか、函館市教育委員会の上位組織である函館市の管理となっているようだ。