2023-10-05から2023-10-10まで北海道の実家に帰省をしてきた。これはその際の旅日記である。

- 2023-10-05木:羽田→新千歳→東室蘭

- 2023-10-06金:東室蘭→豊浦→八雲 / 八雲→鹿部→函館 / 函館観光初日 / KKRはこだて

- 2023-10-07土:KKRはこだて→函館元町 / 旧函館区公会堂→五稜郭 / 北海道立函館美術館→長万部→室蘭

- 2023-10-08日:室蘭中島公園 / 崎守埠頭で海釣り / 虎杖浜温泉ホテル→幌別

- 2023-10-09月:祖父母宅探索 / 室蘭独り観光 / 東室蘭→新札幌

- 2023-10-10火 :(最終日)新札幌→新千歳→羽田

なお、昨年2022年10月に北海道に規制した際の旅日記はこちらから。→2022-10-20 北海道帰省

船魂神社

函館に到着して和雑貨いろは[外部]を見た後、宿に行く前にまだ時間があったので、暗くなるまでに少し函館観光をさせて貰える事になった。前述した通りおれが函館に訪れるのは今回が人生で初であり、目に映る何もかもが新鮮に感じられる。何せこれまで函館に路面電車が走っている事すら知らなかった。駅メモのレーダーに大量の駅が反応する筈だ。調べてみるとどうやら函館市電[公式]は2系統走っているようである。道都札幌ではなく函館にあるのは不思議だ、と思って少し調べてみると札幌でも路面電車が運行していた。調べ物をしながら旅日記を書いているこの瞬間まで全く知らなかった。

おれは小樽には何度か訪れた事があり昨年も両親と一緒に行ったが、観光地としては小樽よりも函館の方が上だと感じた。TwitterでH氏やJ氏と何度か話題にした事があるが、内地の人間が小樽をある種の特別な観光地としてありがたがる気持ちがいまいち理解できない。言葉は悪いが観光資源としては鉄錆の街である室蘭と同程度のレベルではないか?北海道ファンはもうそろそろハッキリと言うべきなのですッッ!小樽は保護されているッッ!![Google]

船魂神社参道

さて函館は坂が多い街であり、それぞれの坂に小洒落た名前が付いてるようだ。同じく坂が多い室蘭や小樽とは違いこれだけで観光地として圧倒的な格上感がある。室蘭の語源はアイヌ語のモルエラン(緩やかな下り坂)だというのにそれを何も活かせていない。ただ坂が多くてうんざりするだけだ。その坂を車で登って元町[GoogleMap]の辺りを見て回っていると神社があったので車を停めて貰う事にした。父は狭い坂道で器用に車を停めてくれた。

おれは神社に対して何かを語れるような知識量はないが神社の雰囲気が好きで、時間に余裕がある時はこうして目に入った神社につい寄ってしまうのだった。さて今回は看板にある通り北海道最古の神社と大きく出た船魂神社[公式]である。車を停めて神社へ向かおうとすると、道案内をするように一匹の猫がするすると前を歩いて行き、いつの間にかどこかに消えてしまった。

境内の写真

境内で撮った色々な写真をここで供養しておく。

義経伝説

経義

義経伝説、童子岩

蝦夷実地検考録によれば、文治の末(一一九〇)義経津軽より渡り来る洋中に、逆波起り船まさに沈もうとした時、船魂明神の奇せき有り、つつがなく岸に着き此のあたりを、歩いている時、にわかに咽が渇き水を探していると童子神が、忽然と岩上に現れ、指さす方をみれば、清水こんこんと湧出ていた。

後世、御宣託の泉と事伝えた。

船魂神社には写真の通り義経伝説が伝わっているようだ。源義経[Wikipedia]が北海道に逃れたというのは流石に無理があるじゃろうと思うが、そこに対して「史実ではこうなっている!」と目くじらを立てて怒らないのが大人というものである。義経は北海道から大陸に渡ってチンギス・ハーンとなった。それで良いじゃないか。

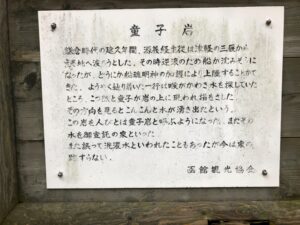

童子岩

童子岩

鎌倉時代の建久年間、源義経主従は津軽の三厩からえぞ地へ渡ろうとした。その時逆浪のため船が沈みそうになったが、どうにか船魂明神の加護により上陸することかできた。 ようやく辿り着いた一行は喉がかわき水を探していたところ、こつ然と童子が岩の上に現われ指をさした。その方向を見るとこんこんと水が湧き出たという。

この岩を人びとは童子岩と呼ぶようになった、またその水を御宣託の泉といった。

また誤って洗濯水といわれたこともあったが今は泉の跡すらない。

函館観光協会

童子岩の説明。なお写真に撮ったものが童子岩なのかは不明だが、説明には”童子が岩の上に現われ”とあるので別物だろうと思う。童子にしても人が隠れられる大きさではない。暗くなってきたのでそろそろ次に行こう。

星型のマンホール

函館市が有する最強の観光資源と言えば五稜郭[Wikipedia]であろう。という事でマンホールにもその図形が刻まれていた。星型の中に描かれているのは旧函館区公会堂[公式]であり、五稜郭とは関係無い。

立待岬

日が暮れかけている。本日最後の函館観光として選ばれたのは立待岬[Wikipedia]となった。寡聞にしておれは船魂神社も旧函館区公会堂も函館ハリストス正教会[公式]も知らないし、これから向かう立待岬についても何も知らない。函館についておれが知っているのは函館山[Wikipedia]と五稜郭くらいのものだ。元道民と言えど終ぞ自分の車を持たぬまま道外へ出た者の知識はこの程度のものである。父は先日フェリーで東北地方へ行ったとの事だが、その際には函館からフェリーで青森まで渡ったと言う。その時にこの立待岬を観光したそうだ。

立待岬へ向かう途中の道路の脇には墓地があり、石川啄木とその一族の墓があった。墓地まで観光名所みたいになっているのは正直どうかと思った。

駐車場

駐車場に車を停めて貰い、少し好きに散策させて貰う事にした。石碑があるが読めない。

駐車場からの景色

駐車場からの景色はこのようになっている。地図を見ると、海を挟んで見えるのは国道278号辺りの函館の街だと思う。動画の通り風は強いが既に雨は完全に止んでいたのでありがたい。

立待岬を登る

函館山を見ながら急な遊歩道を登ると売店はまなすがあったが閉店していた。観光客は我々の他にも疎らに数組いたが、今日は一日天気が悪かったので普段よりも少ないのだろうと思う。

立待岬の碑

立待岬

この地名は、アイヌ語のヨコウシ(待ち伏せするところ。すなわち、ここで魚を捕ろうと立って待つ)に因むという。

18世紀末に幕府が蝦夷地を直轄すると、警備のため、ここに台場が築かれたことがあった。また、第二次世界大戦中は、要塞地帯法により市民は立ち入りを禁じられていた。

現在は、津軽海峡を望む景勝地として、多くの観光客が訪れている。

近くには石川啄木一族の墓や与謝野寛・晶子の歌碑もある。

函館市

父は「この岬に立って船が着くのを待っていたから立待岬だ」と言っていた気がするが、函館市の公式見解では元々はアイヌ語から取られた名のようである。とは言え、確かに沖を見ながら内地からの船を待つには絶好の地形であるように思う。立って待つ、という点では間違っていないだろう(身内贔屓)。

立待岬からの景色

水平線が美しい絶景だったので先程写真を載せた立待岬の碑が見える所から動画を撮った。風が強く海風の音が大きい。雲がかかっているが、薄っすらと海の向こうに青森県の大間町[公式]が見えるのが分かる。意外と近くて驚いた。

数年前に道東の別海町にある野付半島[Wikipedia]に行った時、国後島[Wikipedia]が随分近くに見えた事を思い出した。こんな近くに不法占拠された領土があるのかと衝撃を受けた。おれは就職してからは内地で働いているがスピリッツは完全に道民のものなので、ロシアには良い感情を持っていない。

立待岬の写真

生憎の天気だったが立待岬は大変良かった。満ち足りた。