2023-10-05から2023-10-10まで北海道の実家に帰省をしてきた。これはその際の旅日記である。

- 2023-10-05木:羽田→新千歳→東室蘭

- 2023-10-06金:東室蘭→豊浦→八雲 / 八雲→鹿部→函館 / 函館観光初日 / KKRはこだて

- 2023-10-07土:KKRはこだて→函館元町 / 旧函館区公会堂→五稜郭 / 北海道立函館美術館→長万部→室蘭

- 2023-10-08日:室蘭中島公園 / 崎守埠頭で海釣り / 虎杖浜温泉ホテル→幌別

- 2023-10-09月:祖父母宅探索 / 室蘭独り観光 / 東室蘭→新札幌

- 2023-10-10火 :(最終日)新札幌→新千歳→羽田

なお、昨年2022年10月に北海道に規制した際の旅日記はこちらから。→2022-10-20 北海道帰省

旧函館区公会堂

前の日記では函館正ヨハネ教会[公式]とハリストス正教会[公式]を見て回った事を書いた。車で少しだけ移動し、近くにある旧函館区公会堂[公式]へ最後に立ち寄る。これで函館元町の観光は終了の予定だ。

函館元町について地図[GoogleMap]を見ると、ごく狭い地域に様々な観光資源が集中しているのが分かる。両親の話だと、以前は観光客向けのソフトクリーム屋が繁盛していたのだが、コロナ禍により修学旅行生も来なくなり観光客が激減した結果、今はほぼ全て閉まっているとの事である。だが需要が戻ればいずれ自然と復活してくるだろうと思う。需要あれば供給ありである。確実に来る客相手の飲食業はボロい。落ちている金ならその内誰かが拾いたくなるだろう。

旧函館区公会堂のプレート

旧函館区公会堂

明治40年の(1907年)8月の大火で、函館区の約半数、12,000戸余りが焼失した。

この大火で区民の集会場であった町会所も失ったため「公会堂建設協議会」が組織され、建設資金として区民の寄付を募ったが、大火後のため思うように集まらなかった。当時、函館の豪商、初代相馬哲平氏は自分の店舗などの多くを焼失したにもかかわらず5万円の大金を寄付したため、これをもとに明治43年の(1910年)現在の公会堂が完成した。

この建物は北海道の代表的な明治洋風建築物で、左右対称形になっており、2階にはバルコニーを配しているほか、屋根窓を置き、玄関、左右入口のポーチの円柱に柱頭飾りがあるなど、特徴的な様式を表わしている。

昭和49年(1974年)5月、国の重要文化財に指定され、同55年(1980年)から約3年を費やして修復、平成30年(2018年)10月からは耐震補強を含めた保存修理工事を実施。

函館市

ここでもまた函館大火[Wikipedia]の事が語られている。函館区の約半数が焼失したと書いてあるので尋常な燃え方ではないな。

おれは観光名所に行くとこの手の説明プレートを写真に撮っておき、こうして旅日記を書く際に見返してテキストにおこし背景を調べて知識を蓄えるのが好きだ。それはいつか思わぬ役に立つかも知れないし、或いは知識の蔵に放り込まれたまま忘れ去られてしまうかも知れない。だがそれはそれで良いのだ。

旧函館区公会堂を見て回る

角度を変えて何枚か旧函館区公会堂の写真を撮った。ねずみ色の壁が黄色のペンキで縁取られており、中々洒落たデザインである。時刻は09:39でありまだ少し早い時間だったが、次第に観光客が集まり始めている。お金を払うと中も見られるようだったが、車に両親を待たせていたので余り時間が取れず今回は諦めた。

元町からの景色

函館市元町は高い丘の上にあるのでこうして湾を見下ろせる。雲は次第に晴れてきており気持ちの良い日になりそうだ。10月上旬の北海道とは思えない暖かさもあり観光にはうってつけの天気である。

函館聖ヨハネ教会とハリストス正教会があるためなのか、この辺りではツアーによる白人の観光客を多く見掛ける。ツァー[Google]ではない。(ロシアンギャグ)

五稜郭タワー

倒木のため通行止めになっていた函館山は残念だったが、朝の元町も一通り見て回ったので最後は函館観光のシメとして五稜郭[Wikipedia]に向かう事になった。おれが五稜郭について知っている事と言えば、大政奉還後の新政府軍と旧幕府軍による戊辰戦争[Wikipedia]の際に旧幕府軍終焉の地となったという大まかな概要だけである。後はFGO[公式]とドリフターズ[Wikipedia]での新選組鬼の副長土方歳三[Wikipedia]くらいだろうか。なおFGOは数年前に唐突にやりたくなって確か2年くらいそれなりに遊んだが、第二部を始めた辺りで止めた。イベント周回でかなりの可処分時間を拘束されるのがキツかったからだ。

駐車場

皇太子殿下行啓記念碑

明治44年(1911年)8月20日、ときの皇太子殿下(のちの大正天皇)が函館商業学校元町校舎へ行啓になり生徒の授業を台覧された。このことを記念して有志が元町校舎内に建立したもの。

大正11年(1922)五稜郭校舎完成后に元町から移設した。

函館同窓会

寡聞にして読めなかったので調べてみると、行啓[Wikipedia]はぎょうけいと読み、皇太子や皇后が各地にお出かけになる事を指すとの事である。対して天皇の場合は行幸(ぎょうこう)と呼ぶ。また利口になってしまった。

ここまで来るとすごい数の観光客が集まってきている[Google]が幸い駐車場には空きがあり車を停める事ができた。なお、2,3枚目の写真の熊は五稜郭タワーのトイレの前に唐突に飾られていたものである。

銅像

五稜郭タワー[公式]の一階には、旧政府軍の英雄だと思われる人物の銅像が展示されている。順に、榎本武揚[Wikipedia]、武田斐三郎[Wikipedia]、土方歳三である。よく調べてみると、武田斐三郎は五稜郭を設計・建設した人であり、戊辰戦争には特に関係無さそうだった。

これらの銅像を眺めていた際、父から、室蘭市にかつて存在した室蘭市立武揚小学校[Google](2015年3月末に閉校。現在は解体済)は、この榎本武揚に因んで名付けられたのだという事を聞いた。おれは親からこうしたちょっとした昔話を聞くのが大好きだ。多分この事も死ぬまで覚えているだろう。歴史は繋がっている。

砲

実物かレプリカかは不明だが、箱館戦争[Wikipedia]で使われたと思われる火砲も展示されている。

五稜郭

特別史跡五稜郭跡

箱館戦争と特別史跡五稜郭跡

江戸湾から軍艦8隻と共に脱走した榎本武揚率いる旧幕府脱走軍が箱館に入り、五稜郭を占拠したのは、明治元年(1868年)10月。新政府軍との戦いに敗れ、降伏したのはわずか7ヶ月後のことだった。五稜郭は新政府軍に明け渡され、戊辰戦争最後の戦いとなった箱館戦争の終結とともに、長い間続いた封建制度がここで終わりを告げ、日本の新しい時代が始まった。

函館市

今になって気が付いたが、当時の地名は箱館であって函館ではなかったのか。

特別史跡という言葉を知らなかったのでこれを機に日本の特別史跡一覧[Wikipedia]について簡単に調べてみると、ここ五稜郭跡は北海道で唯一の特別史跡として指定されているようだ。定義としては「史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるもの」とされている。なんか北海道だけやたら冷遇されてないか?と思ったが、一覧を見ると日本全国で特別史跡は63存在するが、1つしか存在しない県が大半だった。これに指定されるには中々ハードルが高いのだろう。

堀を渡る

水面が近く風は冷たい。広い堀に掛けられた橋を渡り藤棚を抜けると、箱館奉行所と記されていた。箱館奉行所[Wikipedia]とは五稜郭に建てられていた奉行所である。箱館戦争終結後、明治4年(1871年)に解体された後、再建されたらしい。

なお、3枚目の貸しボート屋の写真には謎の白い物体が写っている。最初は何だろうと訝しんだが、奉行所を見た帰り道に外国人がここで写真を撮っているのを見て謎が解けた。この前に立つと背中に翼が生えているように見えるという次第である。令和時代の顔ハメという訳だ。でもこれ函館とも五稜郭とも全然関係なくない?

土塁・石垣の説明

土塁・石垣

五稜郭の土塁は、掘割からの揚げ土を積んだもので、土を層状に突き固める版築という工法で造られています。

郭内への出入口となる3か所の本塁は、一部が石垣造りとなっています。特に正面の出入口となる南西側の本塁石垣は、他の場所の石垣より高く築かれていて、上部には「刎ね出し」とよばれる防御のための迫り出しがあります。

石垣には、函館山麓の立待岬から切り出した安山岩や五稜郭北方の山の石が使われています。

※刎ね出し 武者返し・忍び返しともよばれ、上から2段目の石が迫り出して積まれているため、外部からの侵入を防ぐ構造になっています。

丁寧な説明助かる。

武田斐三郎先生顕彰碑

五稜郭築城設計及び監督

箱館奉行支配諸術調所教授役武田斐三郎先生

顕彰碑五稜郭は我が国はじめての洋式城郭で安政4年着工、7年の歳月を費して元治元年(1864)に竣工した。

のち旧幕府脱走軍がこの城に拠り箱館戦争の本城となった。築城100年記念に当ってこの碑を建てた。

昭和39年(1964)7月18日 函館市

先程、五稜郭タワーに銅像が飾られていた武田斐三郎の顕彰(けんしょう)碑がある。顔だけ触られるのかピカピカだ。

箱館奉行所

箱館奉行所

箱館奉行所は、幕末の箱館開港により設置された江戸幕府の役所で、奉行所の防御施設として築造されたのが五稜郭です。

安政4年(1857)に着工して7年後の元治元年(1864)に完成し、蝦夷地の政治的中心となりました。

明治維新の際には戊辰戦争最後の戦いである箱館戦争の舞台となり、明治4年(1871)に奉行所庁舎は解体されました。

それから140年の時を経て、平成22年(2010)に箱館奉行所が復元されました。

箱館奉行所(遺構平面表示)

箱館奉行所は、公務を執る役所部分と奥向とよばれる奉行の役宅部分に分かれていて、その総面積は約30,000㎡となっています。このうち約3分の1の範囲(約1,000㎡)は建物を復元し、残りの約20,000㎡分は地面に部屋割を区画した遺構平面表示により奉行所建物の範囲を表示しました。

いずれも発掘調査によって発見された柱の礎石などの建物遺構の真上に復元しています。

役所部分は、玄関・大広間など儀式の部屋、裁判などを行う部屋、奉行とその部下の仕事部屋、炊事部屋などが、奥向には奉行とその家族が住むための部屋などがありました。

また、奉行所を囲む板塀や木柵、井戸などの遺構の位置も表示しています。

さて箱館奉行所である。公園として開放されているのかここまでは無料で来る事ができるが、箱館奉行所の中に入るには観覧料がかかる。普段なら入って見学するだが中は狭そうで観光客が多かったので今回は見送った。

3枚目の写真にある通り、復元された箱館奉行所は全体の1/3程度であり、残りは遺構平面表示に留まっているとの事である。復元完了は2010年でありリーマンショック後の事なので途中で予算が尽きたのかどうかまでは分からない。

裏口?

こちらは向かって左手にある入口である。ここの屋根は茅葺きになっているのかな?

周辺散策

天気が良かったので日光を浴びながらぶらぶらと散策する。遠くに五稜郭タワーが見える。五稜郭タワーに登ると星形になっている五稜郭が見下ろせるという寸法だろう。

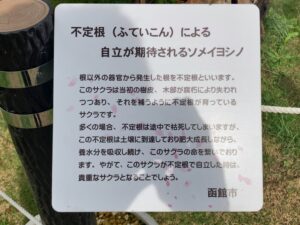

不定根による自立が期待されるソメイヨシノ

不定根による自立が期待されるソメイヨシノ

根以外の器官から発生した根を不定根といいます。

このサクラは当初の樹皮、木部が腐朽により失われつつあり、それを補うように不定根が育っているサクラです。

多くの場合、不定根は途中で枯死してしまいますが、この不定根は土壌に到着しており肥大成長しながら養水分を吸収し続け、このサクラの命を繋いでおります。やがて、このサクラが不定根で自立した時は、貴重なサクラとなるでしょう。

函館市

「根以外の器官から発生した根」という言い回しは何となく「GNU is Not UNIX」みたいだと思った(情報系仕草)。恐らく幹の間くらいから垂れ下がっている部分がここで述べている不定根なのだろう。一見して樹皮に見えるが土壌に到達し根の動きをしているとの事である。何としても生き延びようとする植物の執念は凄いな。

赤松

箱館奉行所自体は大した事がなかった(失礼)が、植えられている赤松は見事な枝振りだった。素晴らしい景観だ。

五稜郭観光終了

来た時と同じく藤棚を抜けて駐車場に戻る。堀には鴨が浮いていた。寒くないのだろうか。